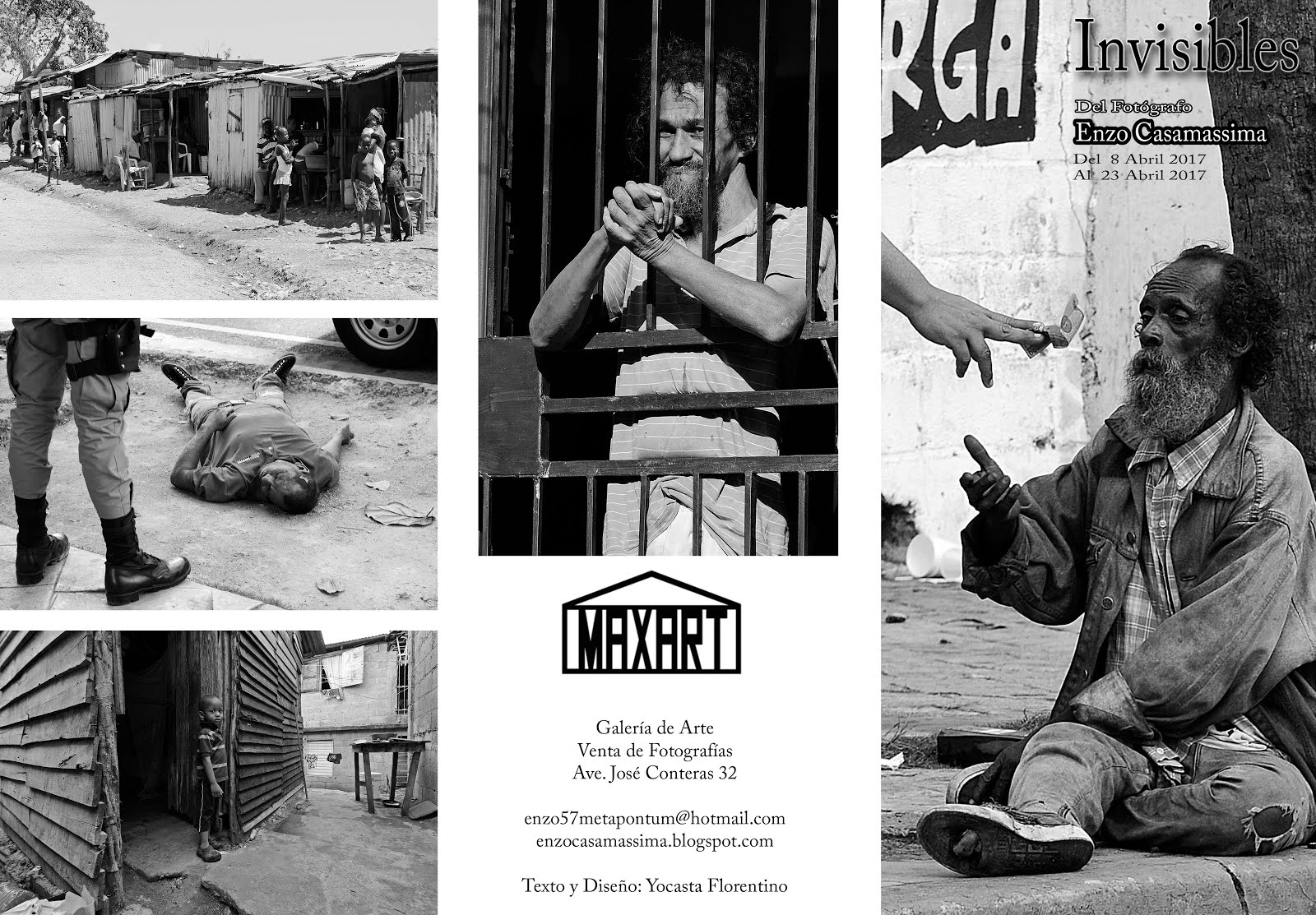

LXXVIII Exposición Individual de Fotografías:

"In the City" del 11 al 26 de Diciembre,

en la Galeria de Arte, MAXART.

Vita del brigante lucano Carmine Crocco

Terza Parte

Sono

il generale di una banda brigantesca, con in testa un cappello piumato, una

tunica ingallonata, un morello puro sangue, armato sino ai denti e un esercito

di mille e duecento uomini che agiscono a ogni mio cenno. Sul far del giorno,

del 10 agosto 1861, mi avvicino verso Ruvo del Monte, situato sul pendio di una

collinetta, ombreggiata da fronzuti castagni e da ubertosi vigneti. Incontro

villette e grosse masserie. Da lontano spicca una gigantesca torre che sovrasta

il diroccato castello feudale, palesando l’antichità del villaggio. Mi fermo a

mezzo miglio dalle prime case e scrivo una lettera al Sindaco ed alla Giunta:

“Egregio Sig. Sindaco e Signori di Ruvo del Monte, sono qua non per farvi del male,

ma per pregare le SS. Ill.me che abbiano la bontà di foraggiarmi 1200 uomini e

175 cavalli, pagando in oro sonante. Poi, proseguirò il mio cammino. Spero che lor

nobili signori esaudiranno la mia preghiera e non mi obbligheranno a ricorrere

alla forza. Concedo un’ora di tempo per rispondere. Carmine Donatello Crocco.

Dopo

mezz’ora ricevo la seguente risposta: “Caro Carminuccio. Non possiamo accettare

la richiesta fattaci. Essa non solo ci compromette con il Governo, ma tocca il

cuore e il nostro amor proprio e siccome siamo ben forniti di cartucce e

vogliamo provare la nostra polvere e il nostro coraggio, aspettiamo che ti

faccia avanti con i tuoi pastorelli che ti faremo il piacere di uccidere. Il

miglior consiglio che ti possiamo fare è quello che tu vada via, poiché fra

poco arriveranno forze da Rionero, da San Fele e Calitri e sarà finita per tè e

per i tuoi. Sindaco Blasucci.”

Dopo

la lettura della lettera ai miei compagni dissi: “Giovinetti, bisogna vendicare

col sangue non solo il rifiuto, ma l’insulto di averci chiamati pastorelli. Chi

ha fegato mi segua.”

Disposi

quattro centurie sul fronte che avanzarono furibonde sul paese, accolto da un

fuoco di moschetteria ben nutrito, ma, poco diretto, mentre altri 200 uomini

ebbero ordine di attaccare di fianco. I cavalieri li lasciai a guardia sulla

strada di Rionero, con l’ordine di spingersi in avanti, per assicurarmi da ogni

arrivo di truppe. Un’altra centuria la diressi sulla strada di Calitri, con lo

stesso mandato. I rimanenti uomini agli ordini di Ninco Nanco, li lasciai

dietro per la riscossa. L’attacco fu simultaneo e terribile.

In

eterno onore di quei valorosi cittadini caduti, posso assicurare che

disputarono palmo a palmo quella loro cittadella. Perduta la prima posizione

avanzata, si appostarono sulla piazza. Cacciati anche di là, presero posizione

sul largo della chiesa e dopo aver sparato tutte le cartucce, ingaggiarono una

lotta corpo a corpo con i miei. Sopraffatti dal numero, tentarono di

raggiungere la torre, ma trovata chiusa la via, si disposero a morire, quando

le donne si buttarono piangenti fra i combattenti, implorando pietà e grazia

per i loro padri, mariti e figli. Sulla torre sventolò bandiera bianca, così la

lotta finì, ma le vie erano seminate di cadaveri, mentre i miei si davano al

saccheggio. Le autorità sedevano nel palazzo del comune ed entrando trovai i

consiglieri al loro posto. Ordinai mi fossero consegnati il ruolo della guardia

nazionale, i fucili, le munizioni dei militi, la cassa del comune e quella

della fondiaria. Mi si rispose che facessi terminare le stragi è l’incendio e

sarei stato esaudito. Cosi fu fatto. Ricordando quella giornata, io mi domando

ancora, dove quei poveri cittadini avevano potuto apprendere l’arte della

guerra che in trecento, tennero fronte per diverse ore a mille uomini, affamati

di piaceri e bottino. Quei prodi non avevano preso mai parte, né a piccole, né

a grosse manovre, anzi la ferocia del governo borbonico proibiva loro di

portare il fucile e per aver il porto d’armi dovevano pagare 5 scudi.

Perché

il Borbone non seppe utilizzare il valore e l’eroismo dei figli di questa

regione, tanto che il loro potente esercito fu messo in fuga da un pugno di

giovinetti. I garibaldini. Ho visto le infamie che si commettevano in un

quartiere militare borbonico. La frusta, il bastone e le fucilazioni sommarie e

le tremende punizioni, tanto che in noi soldati prevaleva il concetto che il

regno è tuo e dei tuoi sbirri e devi difendertelo, poiché io non morirò per la

gloria tua e per conservare sul tuo capo la corona. Ma, come mai, io che

conoscevo le infamie del Borbone, dopo la caduta di questi, mi sono rimescolato

nel fango e combattuto per una causa che aveva destato in me tanto orrore?

Poiché io avevo già le mani macchiate di sangue, la mia persona era cercata,

lottavo per vivere.

Rionero

in Vulture, 13 agosto 1861.

“Sig.

Carmine Donatello Crocco. Rendo grazie della libertà accordata ai miei

dipendenti caduti nelle vostre mani. Una seconda volta, nell’interesse del

paese, di tante famiglie e nell’interesse vostro, io vi invito a deporre le

armi e vi assicuro che non sarete fucilati e la causa vostra sarà rimessa alla

clemenza sovrana. Domani non verremo per lasciarvi tempo per riflettere. Se,

nonostante questa mia, insisterete a mostrarvi ribelle alla legge, sarò

costretto a darvi la caccia per avervi vivo o morto.”

“Signori,

a tutti ossequi. Non posso aderire alla vostra domanda, perché S. M. Vittorio

Emanuele ha rigettato l’istanza dell’avvocato Francesco Guarini e rigetterà

anche quella appoggiata dalla V. S. e siccome non voglio servire da trastullo a

chi assisterebbe alla mia fucilazione, sono pronto a vendere a caro prezzo la

vita. Ricordate che nel posto in cui mi trovo, nel 1808 fu trucidato un

reggimento di Re Gioacchino Murat. Carmine Crocco”

Crocco si acquartierò a Toppacivita, nelle

vicinanze di Calitri, dove il 14 agosto del 1861, fu attaccato dai regi

soldati, i quali subirono una netta sconfitta. Dubbioso sulle sue sorti e per

il mancato rinforzo più volte promesso dai filoborbonici, decise di

sciogliere le sue schiere, per trattare la resa con il nuovo governo. Il barone

piemontese Giulio De Rolland, nominato governatore della Lucania, era disposto

a trattare con lui. Ma, il luogotenente del re, generale Enrico Cialdini, rispose di non accordare nessuna grazia, quanto ricompensare chi rendeva

servigi. A questa notizia, Crocco tornò sui suoi passi e il 22

ottobre 1861, per ordine del generale borbonico Tommaso Clary,

incontrò il generale veterano catalano José Borjes, nel bosco

di Lagopesole, il quale, reduce dal fallito tentativo di scatenare la

reazione popolare in Calabria, voleva tentarla in Lucania, trasformando la

banda di Crocco in un esercito regolare, adottando disciplina e tattiche

militari, per assoggettare i centri minori, dar loro ordinamenti e arruolando

nuove reclute per conquistare Potenza e porre fine all’autorità sabauda in

Lucania. Crocco non ripose alcuna fiducia nei suoi intenti, anche perché arrivato

con soli 17 uomini. Inoltre era contrario alla sua strategia, ritenendo

inutili gli attacchi ai centri abitati, considerando la guerriglia, unico modo

per colpire il nuovo regime. Comunque, riconoscendo Borjes un esperto di

guerra, accettò l’alleanza, anche se i loro rapporti non furono mai armoniosi.

Poi, giunse il francese Augustin De Langlais, presentatosi come agente al

servizio dei Borbone. Augustin era un personaggio ambiguo, descritto da Borjes come

un generale che agisce da imbecille, pur partecipando a numerose scorrerie, da

buon coordinatore dei movimenti.

Crocco continuò le vecchie imprese, con inaudita

violenza, benché contava quasi sempre sul supporto popolare. Raggiunte le

sponde del fiume Basento, dopo aver reclutato nuovi militari, occupò Trivigno,

mettendo in fuga le guardie nazionali. Il popolo si aggiunse ai predoni e il

paese rapinato bruciò. La cittadinanza colta fuggì o si nasconde o morì con le armi in pugno. Caddero altri centri come Calciano, Aliano, Garaguso, Salandra

e Craco. Il 10 novembre, Carmine ottenne una netta vittoria su un gruppo

di bersaglieri e guardie nazionali, durante la battaglia di Acinello, uno dei

più importanti conflitti del brigantaggio post unitario. Poi, anche Grassano,

Vaglio, San Chirico Raparo, Guardia Perticara, furono messi al sacco, per

la loro opposizione. Crocco giunse nelle vicinanze di Potenza, il 16 novembre

1861, ma, per divergenze con Borjes, l’armata dei briganti deviò su Pietragalla. Il 19 novembre tentò l'entrata in Avigliano, paese natale del suo

luogotenente Ninco Nanco, ma il popolo unito con i borghesi, respinsero i

briganti. Il 22 novembre occuparono Bella, Balvano, Ricigliano e Castelgrande, ma

furono sconfitti a Pescopagano, lasciando 150 briganti tra morti e

feriti. Impossibilitati a sostenere altre battaglie, Crocco ordinò ai suoi

uomini, la ritirata verso i boschi di Monticchio.

Crocco ruppe i rapporti con Borjes, perché

insicuro di poter seguitare a vincere e poiché non credeva più alla promessa

del governo borbonico dell’invio di rinforzi. Il generale catalano si recò

a Roma con i suoi uomini, per fare rapporto al re e nella speranza di

riorganizzarsi con nuovi volontari e ritentare l’impresa. Ma, durante il tragitto, Borjes fu

catturato dai regi soldati, capeggiati dal maggiore Enrico

Franchini e fu fucilato con i suoi fedeli a Tagliacozzo, l’8

dicembre. De

Langlais, sparì dalla scena, poco dopo. Con la fuoriuscita dei legittimisti

stranieri, Crocco incontrò le prime difficoltà. Alcuni dei suoi uomini

iniziarono ad agire contro i suoi ordini e tutti i paesi insorti e occupati

furono riconquistati dalle autorità sabaude. I briganti e civili sospettati di

collaborazionismo furono arrestati o fucilati con esecuzioni sommarie. Carmine

continuò con azioni di mero banditismo, assalendo viandanti, compiendo

depredazioni, ricatti, sequestri, omicidi di personalità, suddividendo i suoi

uomini in piccole bande che si sarebbero riunite in caso di grandi scontri. La

tattica li rese imprendibili, favoriti dal territorio boschivo e impervio. Anche

se i tentativi erano ritenuti vani, i realisti borbonici non abbandonarono

Crocco, perché lo Stato Italiano era distratto dal completamento dello stesso. Le

sue scorrerie si spinsero sino ad Avellino, Campobasso, Foggia, Bari, Matera,

Ginosa, Castellaneta, Lecce, collaborando in diverse occasioni con altri

capobriganti come Angelantonio Masini, Eustachio Fasano e il

pugliese Sergente Romano, il quale gli propose di unire le forze e muoversi

su Brindisi, dove agiva il brigante Pizzichicchio, per occupare i

territori del barese e innalzare la bandiera borbonica. Ma, Crocco, per

le precedenti esperienze negative, lasciò cadere la proposta.

Nel marzo 1863, le bande di

Crocco comandate da Teodoro Gioseffi, Sacchetiello Coppa,

Malacarne, Caruso e Ninco Nanco, tesero un’imboscata a 25 cavalleggeri di

Saluzzo, guidati dal capitano Giacomo Bianchi, reduce della guerra di

Crimea, uccidendone 20 di loro, incluso il capitano. L’atto fu compiuto in

risposta alla fucilazione di alcuni briganti, nei pressi di Rapolla,

perpetrato dagli stessi cavalleggeri. Nell’autunno, spinto dalla crescente

pressione della coalizione regia e dal graduale abbandono del sostegno

popolare, diffuse un invito alla rivolta, cercando di sfruttare il sentimento

religioso del volgo.

“Che si aspetta? Non si commuove ancora il

cielo, non freme ancora la terra, non straripa il mare al cospetto delle

infamie commesse ogni giorno dall’iniquo usurpatore piemontese? Fuori dunque i

traditori, fuori i pezzenti, viva il bel regno di Napoli, col suo religioso

sovrano, viva il vicario di Cristo, Pio IX e i nostri ardenti fratelli

repubblicani.”

Il generale Fontana, con i capitani

Borgognini e Corona, organizzarono dei negoziati con i briganti e l’8 settembre

1863, Crocco, Caruso, Coppa e Ninco Nanco furono ospitati in una

casa di campagna, nelle vicinanze di Rionero. Durante il banchetto, Crocco

assicurò di condurre i suoi 250 uomini alla resa, chiedendo per essi un

salvacondotto. Poi, Carmine se ne andò verso Lagopesole, sventolando un

tricolore e gridando “Viva Vittorio Emanuele.” Scettico per le promesse e evitare una possibile fucilazione, non fece più ritorno e l’accordo saltò.

© 2021 by Enzo Casamassima. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.