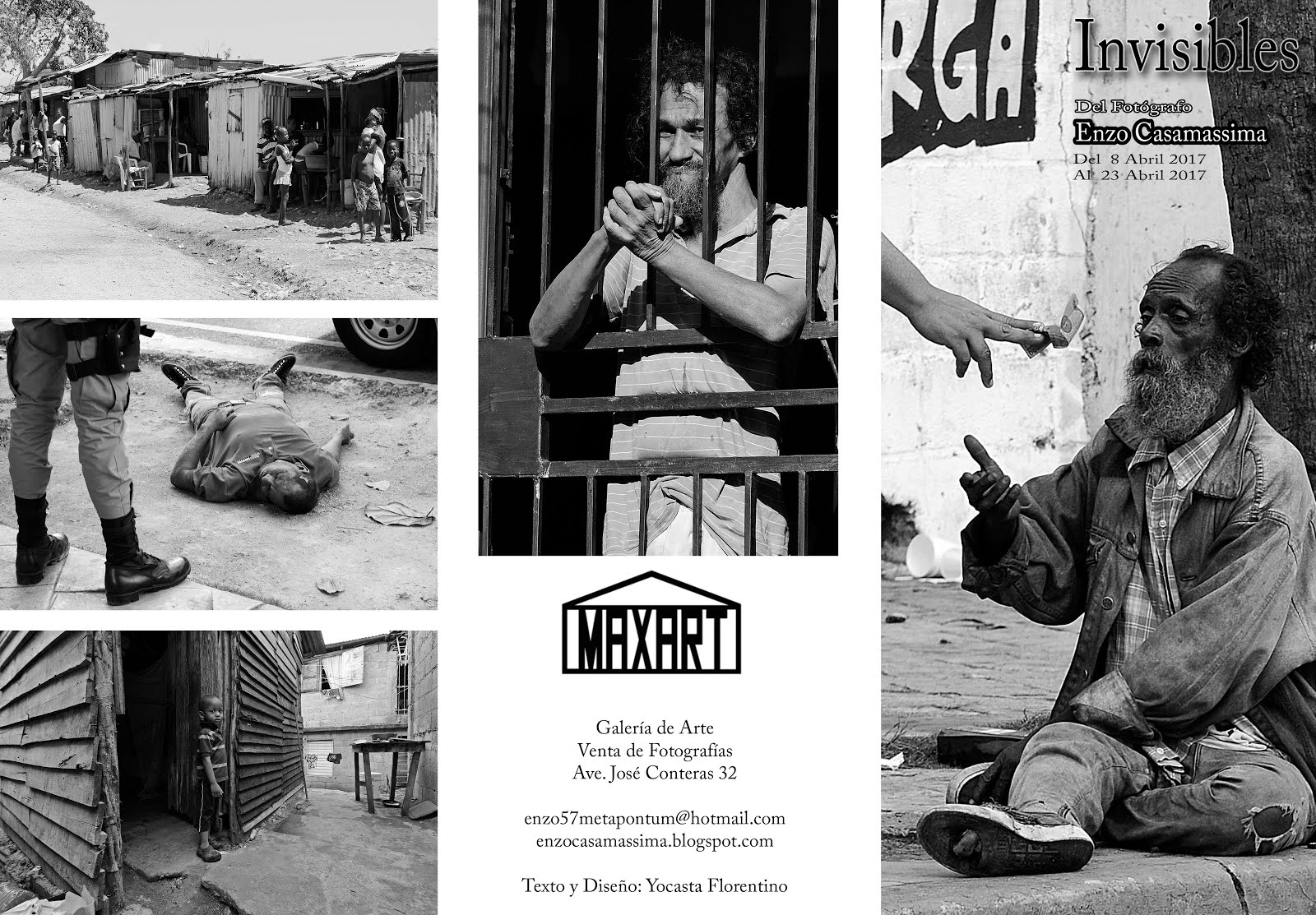

LXXVI Exposición Individual de Fotografías:

"Playas y Mares V" del 9 al 24 de Octubre,

en la Galeria de Arte, MAXART.

Vita del brigante lucano Carmine Crocco

Prima Parte

Carmine Crocco, detto Donatello, soprannome

preso dal nonno paterno, Donato Crocco, nacque a Rionero in Vulture, all’epoca

parte del Regno delle Due Sicilie, il 5 giugno 1830 e morì

a Portoferraio, il 18 giugno del 1905. Suo padre Francesco, faceva il contadino

e il pastore, presso la nobile famiglia venosina di don Nicola Santangelo,

mentre sua madre, Maria Gerarda Santomauro, era una cardatrice di lana. Secondogenito di cinque figli, i suoi fratelli

furono Donato, Antonio, Marco e Rosina. Carmine ebbe una misera, ma serena

infanzia, forgiato dai racconti dello zio Martino, da cui imparò a leggere e

scrivere. Martino, ex Sergente Maggiore dell’esercito napoleonico, perse

la gamba sinistra nell’assedio di Saragozza, durante la Guerra d’Indipendenza

spagnola, per una palla di cannone. In pochi anni, da contadino, Carmine divenne

uno dei più importanti briganti dell’epoca risorgimentale, comandante di

un esercito di oltre mille uomini, fece della Lucania, l’epicentro del brigantaggio

post unitario. Su di lui pendeva una taglia di 20.000 lire.

Quando mio padre prese moglie, si divise da suo

padre, comprò alcune pecore e capre, prese in affitto un pezzo di terra da una

famiglia patrizia e cominciò a seminare grano, legumi, formentone e canapa. Con

il suo lavoro quotidiano, ricavava il fitto da pagare al padrone e provvedeva

al vitto della famiglia, mentre con le capre e le pecore, faceva fronte alle

spese di casa. Mia madre aveva ereditato un tumolo di terra, piantata a vigna,

la quale era la delizia di noi creature. Possedeva pure due casupole ed

esercitava il mestiere di scardare la lana, con cui lucrava il pane per sé e per

i figli. Sia mio padre che mia madre, che Iddio li abbia in pace, non ci facevano

mancare nulla. Bello era al mattino quando mio padre apriva l’ovile e le capre

uscivano all’aperto, saltellando per nutriti pascoli, mentre noi bambini

scorrazzando, andavamo in cerca di fiori da portare alla mamma. E mia madre,

quanta bontà nei suoi sguardi pieni di affetto, quanto amore nelle sue cure,

quanta assidua volontà di lavoro. Si alzava all’alba, preparava la bisaccia del

marito, rassettava la casa, curava i figli e poi, con faticosa lena si dava al

lavoro, sicura di poter guadagnare i suoi 40 centesimi, prima del tramonto.

Nel

1836, un bel mattino di aprile, mio fratello maggiore Donato e io, eravamo

tornati dalla scuola di Zio Martino. Pochi minuti dopo, Donato fu mandato a

raccogliere l’erba per i conigli e io a comprare del sale per la cucina. Corremmo

uno a levante e l’altro a ponente e un quarto d’ora dopo eravamo di ritorno,

avendo fatto ognuno il proprio dovere per bene, poiché al più piccolo sbaglio,

correvano schiaffi e scappellotti. Quelli della mamma, per me erano così saporiti

che qualche volta sbagliavo apposta. Venne l’ora di pranzo e seduti attorno ad

un tavolo, con un gran scodellone di minestra fumante, ci mettemmo a mangiare,

mentre la mamma dava il latte al suo figliuolo. Questo gruppo che nella miseria

era pur felice, fece invidia a Satana che volle guastarlo e per sempre. In un

altro cantuccio della stanzetta, c’era un gruppo felice di bestioline. Conigli

e galline che mangiavano l’erba portata da Donato. Inaspettatamente, un

magnifico cane levriero entrò con un salto nella nostra stanza e afferrato un

coniglio, fuggì fuori. A quella vista noi piccini cominciammo a strillare e

uscimmo fuori per togliere la preda alla bestia, ma purtroppo il coniglio non

fu lasciato che morto. Donato, armato di un randello, assestò un colpo sulla

testa del cane e il magnifico levriero cadde morto sul colpo. Disgrazia volle

che quel cane apparteneva a don Vincenzo, il quale non vedendo tornare a sé la sua

bestia, si mise a cercarla. Quando la trovò morta sul limite della nostra casa,

scagliò all’indirizzo di mia madre molti vituperi e volendo sapere chi avesse

ucciso il cane, tempestò di pugni Donato, tenendolo fermo per un braccio. Mia

madre cercava perdono, invocava pietà, ma vedendo flagellare suo figlio, posò

il piccino che aveva in braccio e si scagliò furibonda verso l’aguzzino, quando

lo scellerato le assestò un calcio nel ventre che la fece cadere per terra. Corsero

i parenti e venne il medico. Dall’aprile del 1836, al maggio 1839, dopo aver

subito un aborto, la povera donna fu costretta a letto. Chi può dire quante

lacrime spargemmo noi cinque creature, il più grande di otto anni e il più

piccolo di due. Chi avrebbe pensato più a noi? Mio padre non poteva lasciare il

lavoro, altrimenti saremmo morti di fame. Una zia ladra e ghiottona ebbe l’incarico

della casa. Lei rubava tutto ciò che le capitava sottomano e divorava quello

che trovava di buono, lasciando per noi la roba fradicia e puzzolente. Addio

scuole, addio zio Martino, parenti, compagni. Eppure abbiamo un padrone in

cielo, Iddio, un signore in terra, il Re. In quei tempi avevamo Francesco II

per Re, Maria Cristina per Regina, ma essi pensavano alle feste e alla gloria,

mentre noi morivamo di fame. Quando mia madre parve migliorare, mio padre partì

per Venosa, alla dipendenza dei signori Santangelo, per tosare le pecore e

mietere i campi di grano.

Un

mattino, Don Vincenzo si recò in campagna cavalcando un superbo morello. Era

armato come un cavaliere antico. Pistole all’arcione, fucile a bandoliera,

pugnale. Ma con tutto ciò, prima di arrivare al punto detto La Torre, a tre

miglia da Rionero, fu colpito da una fucilata che lo fece ruzzolare

insanguinato a terra. Un altro uomo vegliava su di lui e informato di quella

gita da una spia di casa, misurando luogo e tempo, ebbe agio di dar sfogo al

suo odio, quasi certo dell’impunità, poiché egli sapeva che la colpa del gesto,

non sarebbe caduta su di lui, ma su un altro che egli infamemente a mezzo di

vigliacche e false testimonianze, avrebbe indicato alla giustizia degli uomini.

Ma la mano del vile tremava, non per l’assassinio che si accingeva a compiere, quanto

per la falsa denunzia con la quale preparava la condanna d’un innocente e così,

la palla sfiorò la fronte di Don Vincenzo, portandogli via solo una ciocca di

capelli. Ma, il tentato assassinio di Don Vincenzo, doveva essere punito anche facendo

vittime innocenti. Bisognava assicurare i rei alla giustizia o almeno fare

qualche arresto, per far vedere che gli sgherri del generale Del Carretto, non

se ne stavano con le mani nella cintola. Chi credete che sia stata la prima

persona arrestata? Mio padre! Sì, proprio mio padre, il quale nell’ora del

misfatto si trovava a Venosa, in casa di Don Felice Santangelo, a nove miglia

da Rionero. Non valsero le dichiarazioni dei suoi padroni di Venosa, né le

testimonianze di ventotto persone di specchiata onestà che lavoravano con mio

padre. La causa era così evidente che nessuna testimonianza poteva distruggere

la convinzione che egli fosse il colpevole. Francesco fu posto in carcere e

sottoposto a procedimento penale. Con mio padre vennero arrestati altri cinque

poveri diavoli, carichi di numerosa famiglia, contro i quali la polizia aveva

trovato una lontana ragione a delinquere contro don Vincenzo. Ma con queste

causali ne avrebbero dovuti arrestare parecchi altri, poiché la prepotenza del

signorotto lo aveva portato a litigare con tutti i contadini del luogo, per

ragioni di passaggio, per derivazione di acque, per il pagamento dell’affitto,

per la divisione del raccolto e altri episodi. Ma, la mandante del crimine fu

una donna di Don Vincenzo.

Chi

può considerare il dolore di un uomo innocente posto in carcere, con pericolo

di cadere in mano del boia. Il reo non ha dolore, poiché la sua coscienza è

sporca. Mentre, l’innocente non sa darsi pace della libertà perduta, dell’infamia

che copre il suo nome e piange e maledice. Quando mia madre seppe dell’arresto

del marito, restò pietrificata, non volle più prender cibo e in breve smarrì la

ragione. Una volta piangeva, poco dopo rideva, ora si buttava giù dal letto,

ora tentava d’uscire sulla strada in camicia. Distruggeva tutto ciò che le

capitava nelle mani e noi, se le andavamo vicini, minacciava di strozzarci. L’unica

persona che poteva avvicinarla era suo fratello, il quale aveva una nidiata di

figli e più che pensare a mia madre, doveva zappare la terra, per dar da

mangiare alla sua famiglia. Mio padre, dal carcere di Potenza, scriveva lettere

strazianti, raccomandando parenti e amici, la moglie e i figli, ma intanto il

piccolo patrimonio spariva e la miseria s’abbatté sulla nostra casa. Il fratello

di mia madre, riunì a consiglio tutti i parenti e fu deciso che la sorella

Rosina sarebbe andata con la zia materna. Antonio in casa di uno zio paterno,

ma morì poco dopo bruciato vivo. Marco, il più piccolo, capitò sotto le unghie

della zia ladra che durante la malattia della povera mamma, si era rubato ogni

cosa. Donato andò a fare il pastorello presso un signore, come me, presso un altro

signore, in Puglia. Lontano dal mio paese, da mia madre pazza, da mio padre

carcerato, io crebbi conducendo al pascolo armenti, crebbi col veleno nel

cuore, con la rabbia nell’animo, col vivo desiderio di offendere.

Nell’anno

1845, salvai dalle acque dell’Ofanto, un certo Giovanni Aquilecchia, facoltoso

di Atella che mi ricompensò con 50 scudi. Quella somma rappresentava un tesoro

per me, avvezzo a guadagnare due lire al mese. Credendomi ricco, salutai le mie

pecore e mi recai a Rionero, assente da oltre 5 anni. Nell’animo pullulavano

tanti pensieri.

Tramite il cognato, don Pietro Ginistrelli, mio padre fu scarcerato. Su di me aveva un grande ascendente, ma non potevo

comprendere perché, da uomo gagliardo, si fosse fatto assoggettare dalle

ingiustizie sociali e avesse accettato sommesso tutti gli insulti più crudeli

che la giustizia degli uomini gli aveva infamemente gettato sul viso. Sordo

alle mie proposte di rivalsa, mi mostrava come egli fosse felice nella miseria,

cercando di calmare i miei istinti di grandezza, consigliandomi di mantenermi

modesto e lavoratore. Di comune accordo decidemmo che io sarei tornato a

Rionero, a cercar lavoro, conducendo con me la sorella Rosina. Il lavoro non mi

faceva paura, mi sentivo sano e vegeto, ero avvezzo ai disagi, per cui avrei

faticato volentieri tutto il giorno, pur di coltivare un pezzo di terreno che

fosse mio. Ma, purtroppo, io non ero nato per zappare, a me non spettava la

gioia dell’uomo onesto.

Ora

che nella solitudine del carcere penso al passato e cerco di scoprire come mai

io, nato poverissimo, col crescere della ragione, abbia voluto essere qualche

cosa, sia pure un grande infame, ne attribuisco la causa a ragioni diverse.

Prima è stata quella poca istruzione che lo zio Martino, con religiosa pazienza,

seppe impartirmi. E come nel regno dei ciechi, il sguercio è considerato

signore, così io, mescolato fra tanta plebe rozza e analfabeta, io che sapevo

scrivere e che facevo versi all’innamorata, mi sentii sommamente a loro

superiore. La vita nomade condotta da ragazzo, contribuì a sviluppare in me, il

germe della grandezza. Girando per le fiere di Bari, Barletta, Andria,

Altamura, Foggia, Gravina, avevo appreso che la vita non era racchiusa tra i

confini del Vulture e le boscaglie di Monticchio. Nei contratti di vendita che

si stipulavano, vedevo le monete d’oro correre di mano in mano e i miei padroni

aumentare il loro patrimonio, standosene seduti nelle loro ville. Pensavo al

perché fosse a loro riservata tanta fortuna, mentre noi dovevamo

lavorare. Aggiungi un animo ulcerato dalle sventure di famiglia e non sarà

difficile renderti conto, come mi resi celebre, non per virtù e bene, ma per

infamia e male.

© 2021 by Enzo Casamassima. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission.